Japan errichtet Virtuelle Kraftwerke – mit Technologie aus Deutschland

Bei der Liberalisierung der Strommärkte und Integration erneuerbarer Energien liegt Japan noch hinter Deutschland zurück. Virtuelle Kraftwerke sollen die Energiewende nun voranbringen. Dabei setzen japanische Unternehmen auf NEMOCS, das Leitsystem der Next Kraftwerke aus Köln.

Mit einem Piep, Piep, Piep aus der Hosentasche kamen 1997 viele Kinder und etliche Erwachsene zum ersten Mal mit virtueller Realität in Kontakt: Das Tamagotschi eroberte als digitales Haustier vom Hightech-Land Japan aus Deutschland und die Welt. Über 20 Jahre später hat die Digitalisierung viele unserer Lebensbereiche durchdrungen und spielt gerade bei der Energiewende eine entscheidende Rolle. Elektronische Unterhaltungstechnik stammt immer noch häufig aus Japan, doch wenn es um Virtuelle Kraftwerke (VPP) geht, setzt das Land der aufgehenden Sonne heute auf Hightech aus Deutschland.

Virtuelle Kraftwerke koordinieren bis zu tausende dezentrale Einheiten über ein gemeinsames Leitsystem und können dadurch eine ähnliche Marktrolle wie ein Großkraftwerk einnehmen, auch was die installierte Leistung angeht. Auf diese Weise lassen sich Strom und Flexibilität aus dem Schwarm der aggregierten Anlagen gemeinsam vermarkten. Dazu können zum Beispiel Biogas-, Windkraft-, Photovoltaik-, KWK- oder Wasserkraftanlagen gehören, aber auch Stromverbraucher, Stromspeicher und Power-to-X-Anlagen.

Virtuelles Kraftwerk als Exportschlager

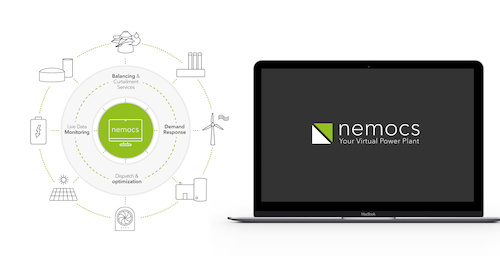

Eines der größten VPP in Europa mit inzwischen 10.000 Einheiten betreibt die Next Kraftwerke GmbH aus Köln. Dafür hat das Unternehmen mit NEMOCS eine eigene Technologie entwickelt. Diese bietet Next Kraftwerke auch als Software-as-a-Service-Lösung an und gibt damit Betreibern im Ausland die Möglichkeit, dezentrale Anlagen zu überwachen, zu verwalten und zu steuern. Dabei ist Japan derzeit der größte Markt.

Bereits im vergangenen Jahr hat Tohoku EPCO, gemessen am Umsatz der viertgrößte Stromversorger Japans, mit Next Kraftwerke einen Rahmenvertrag über ein Demonstrationsprojekt für ein Virtuelles Kraftwerk abgeschlossen. Anfang November haben das Kölner Unternehmen und die Energiesparte des japanischen Elektronik-Konzerns Toshiba die Gründung eines Joint Ventures bekannt gegeben. Dieses hat seinen Sitz im japanischen Kawasaki und will Dritten mit NEMOCS die Realisierung eigener VPPs in Japan ermöglichen. Eine zukünftige Ausweitung auf andere Regionen, bei der die Vertriebskanäle beider Unternehmen genutzt werden, ist nicht ausgeschlossen.

Ein Leitsystem, viele Einsatzmöglichkeiten

NEMOCS ist modular aufgebaut und beliebig skalierbar. Kernfunktionen sind das Aggregieren, Monitoren und Steuern dezentraler Anlagen. Über Standard-Schnittstellen erfasst und analysiert das Leitsystem als Herzstück eines VPPs die Live-Daten der angeschlossenen Stromerzeuger und -verbraucher, wie die Ist-Leistung, Speicherstände und Bereitschaftszustände. Gleichzeitig fließen externe Daten in das System ein. Das können Markt- und Netzdaten, Verbrauchs- und Wetterprognosen oder Signale von Übertragungsnetzbetreibern sein. NEMOCS kann diese Daten innerhalb von Sekunden auswerten und hunderte oder tausende aggregierte Anlagen entsprechend ansteuern und regulieren.

Über API- oder SFP-Schnittstellen kann die Lösung in die bestehende IT-Landschaft des Anwenders implementiert werden, so dass dieser die Technologie für ganz unterschiedliche Einsatzwecke nutzen kann. So können VPP-Betreiber ihre flexiblen Anlagen mit NEMOCS als Dispatch-Software basierend auf aktuellen Day-Ahead- oder Intraday-Preisen nach Fahrplan regeln und damit ihre Erlöse steigern. Des Weiteren ermöglicht das Leitsystem, die Stromproduktion der vernetzten Anlagen kurzfristig zu erhöhen oder zu reduzieren. Auf diese Weise lässt sich mit steuerbaren Anlagen die Netzstabilität sicherstellen, und der Betreiber kann über die Bereitstellung von Regelleistung zusätzliche Einnahmen erzielen. Auch industrielle und gewerbliche Stromverbraucher können über ein VPP vernetzt und geregelt werden. So kann der Stromverbrauch anhand von Preissignalen der Strombörsen gesteuert und ein entsprechendes Engpass- und Lastmanagement betrieben werden. Ebenso möglich ist das Anbieten von Systemdienstleistungen auf dem Regelenergiemarkt.

Aufgrund ihrer Bedeutung für die Energiewende weltweit hat Next Kraftwerke mit ihrer Software-as-a-Service-Lösung in diesem Jahr den begehrten The smarter E AWARD in der Kategorie „Smart Renewable Energy“ gewonnen. Der Award zeichnet besondere Projekte und Produkte aus, die dezentral mit erneuerbaren Energien Strom, Wärme und Verkehr intelligent miteinander verbinden.

Es darf auch etwas mehr sein

In Japan verfolgen Next Kraftwerke und Toshiba ESS mit ihrem Joint Venture und NEMCOS als zentrales Ziel, die japanische Energiewirtschaft auf die bevorstehenden Marktveränderungen vorzubereiten. Bislang ist das japanische Strommarktsystem noch ähnlich strukturiert wie in Deutschland vor zehn, 15 Jahren mit wenigen großen Stromversorgern, die gleichzeitig die Stromnetze besitzen und betreiben. Nun will das Land aber Netz und Stromproduktion trennen und die Märkte öffnen. Nach der für 2021 geplanten Öffnung der Regelenergiemärkte will die Regierung im Folgejahr eine Marktprämie (Feed-in premium) für erneuerbare Energien einführen, wodurch ein verstärkter Bedarf nach Prognose- und Vermarktungsdienstleistungen entsteht.

Seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima hat Japan nach Informationen der Deutschen Industrie- und Handelskammer den Anteil der Kernenergie an der Bruttostromerzeugung von 25% in 2010 auf gut 6% in 2018 gesenkt. Einen großen Teil des Rückgangs hat das Land allerdings mit Steinkohle und Gas aufgefangen. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung lag im vergangenen Jahr bei 19%. Für das Jahr 2030 hat sich die japanische Regierung zum Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix auf 22–24% zu steigern. Bis 2050 will das Land nach jüngsten Entschlüssen klimaneutral werden, allerdings auch durch den erneuten Ausbau der Atomkraft.

Dabei könnten laut einer Studie von Agora Energiewende in Zusammenarbeit mit dem japanischen Renewable Energy Institute (REI) erneuerbare Energien wesentlich mehr Strom liefern als die japanische Regierung in ihren Zielen bislang plant. Ihr Anteil an der Stromerzeugung könne demnach bis 2030 auf mindestens 40% steigen. Ermöglicht werde ein höheres Ziel einerseits dadurch, dass Japan in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Märkte für Photovoltaik weltweit gereift sei, zum anderen könnten die Stromnetze deutlich größere Mengen an Wind- und Solarstrom aufnehmen als bisher angenommen. Bislang bremsen Bedenken über die Netzstabilität ambitioniertere Ausbauziele. Mit dem Ausbau regenerativer Energien entfallen zunehmend konventionelle Kraftwerke, die bislang auf Frequenzänderungen im Stromnetz reagieren und es stabilisieren. Die Rolle solcher Systemdienstleistungen können jedoch auch erneuerbare Energien übernehmen, beispielsweise über Virtuelle Kraftwerke.

Das etwas andere Inselnetz

Zwei besondere Herausforderungen gibt es bei der Energiewende in Japan: Unterschiedliche Netzfrequenzen im östlichen (50 Hertz) und im westlichen Teil des Inselstaates (60 Hertz) erschweren das Zusammenschalten der beiden Netzteile. Zudem ist das japanische Stromnetz nicht mit Netzen in anderen Ländern verbunden: Strom bei Bedarf zu im- oder exportieren ist nicht möglich. Smart-Grid-Technologien sollen deshalb künftig die Einspeisung eines höheren Anteils erneuerbarer Energien ermöglichen und die Frequenzregelung im Stromversorgungssystem erleichtern.

Von Simone Pabst

Weitere Informationen: Next Kraftwerke